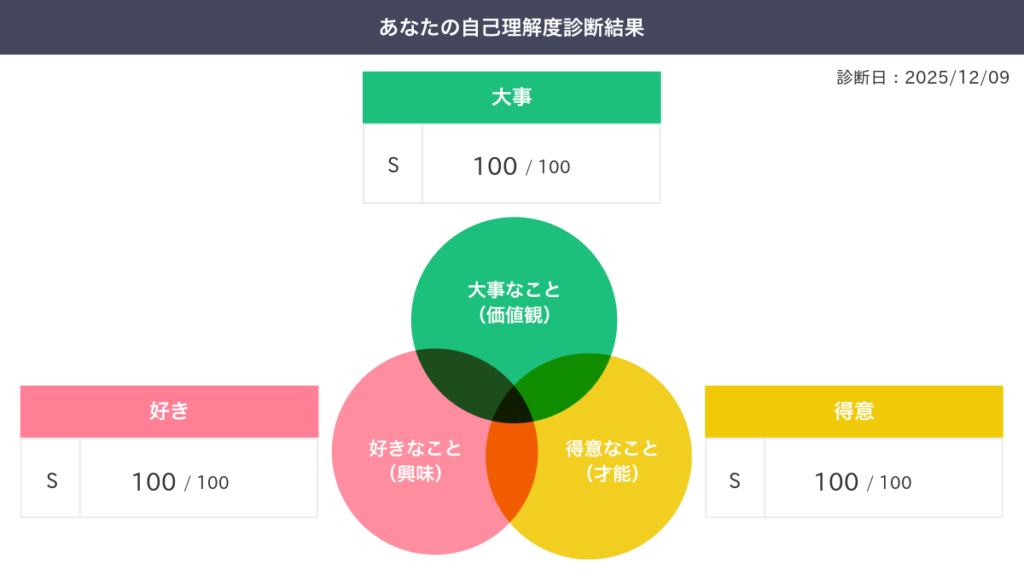

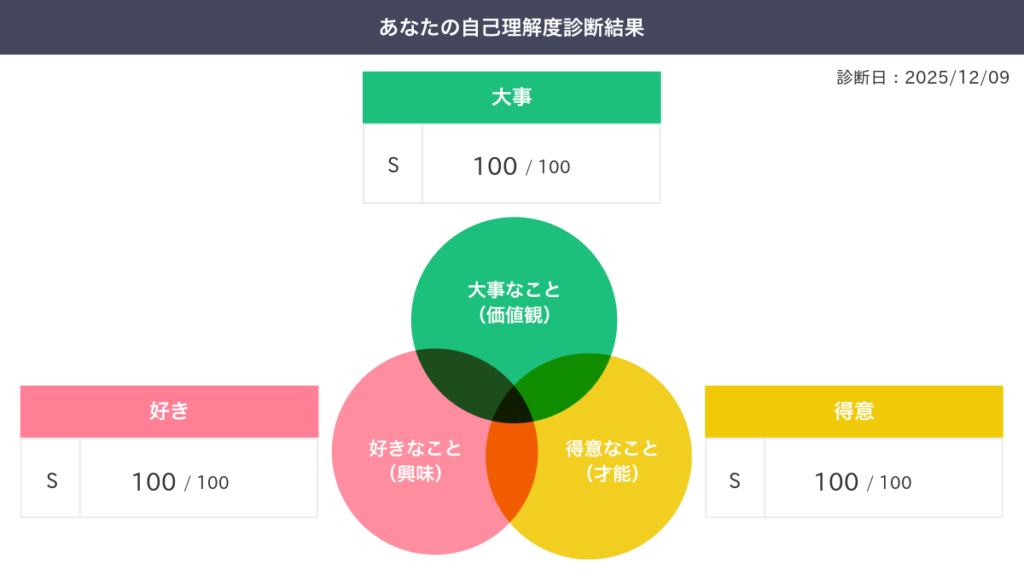

あなたの自己理解度は何点?

あなたの中にある本当にやりたいこと、一緒に見つけませんか?

株式会社ジコリカイのサイトに移動します。メールアドレスとパスワードの登録後、無料で自己理解度診断やコンテンツが楽しめます。

自己犠牲は、一見すると相手のためになるように思えます。しかし、実際には長く続けることが難しく、自分が疲れ果ててしまえば、相手を支えることもできなくなります。

つまり、自分を犠牲にすることは、結果的に相手のためにもならないのです。本当に相手を大切にしたいなら、まず自分の状態を整えることが必要です。

この記事では、自己犠牲=美徳という考えを見直し、自分を大切にしながら人と関わるための考え方を紹介します。

自己犠牲とは何か|意味と心理・特徴・改善のポイントをわかりやすく解説

自己犠牲とは何か|意味と心理・特徴・改善のポイントをわかりやすく解説

自己犠牲は美徳?いいこと?

自分を犠牲にしてまで頑張ることは、これまで立派なこととして語られてきました。仕事で遅くまで残業すること、家族のために自分の時間を削ること、友人のために無理をすることは、どれも一見優しさに見えます。

しかし、それを続けるうちに「どうして自分ばかり」という思いが湧いてきたことはありませんか?実は、自己犠牲は一時的には相手を助けても、長期的には誰のためにもなりません。自分が疲れてしまえば、イライラや無力感が増え精神的に疲弊し、他者への貢献も難しくなるからです。

つまり、自己犠牲は相手のためのようでいて、実は相手のためにならない行動でもあるのです。本当の思いやりとは、自分を満たしながら相手を支えることです。そこに、持続的な信頼関係が生まれます。

なぜ日本人は自己犠牲を美徳とするのか

日本では昔から、自分より周囲を優先することが良いとされてきました。学校でも職場でも、協調性・気配り・我慢が美徳と教えられます。

その背景には、儒教や仏教の影響があります。儒教は「和をもって貴しとなす」と教え、他人への配慮や協調を重んじました。仏教もまた、「我を捨て、他者に施すこと」を徳としたため、「自分を抑えることが美しい」という価値観が広まりました。

また、稲作を中心とした村社会では、集団の和を乱さないことが生きるために必要でした。目立たず、協調することが評価され、「自分を優先する=わがまま」という意識が自然に根づいたのです。

特に女性は、支える・我慢することを求められやすい環境で育ってきた人が多いです。しかし、頑張りすぎて燃え尽きたり、病んでしまったりする人も少なくありません。

本当に必要なのは、他人のために我慢する力ではなく、自分を理解して、適切にエネルギーを使う力です。自分を大切にすることは、社会の中でより良く働くための基本でもあります。

自己犠牲は美徳ではない!自分を満たす価値観を知ろう

自己犠牲をやめるために大切なのは、自分が本当に大切にしている価値観を知ることです。多くの人は、他人の期待や社会の基準に合わせて動いています。「こうあるべき」「周りに迷惑をかけてはいけない」と思うあまり、気づけば自分の本音を後回しにしていませんか。

人は、自分の価値観に沿った行動をしているときに、自然とエネルギーが湧いてきます。逆に、自分の価値観に反した行動を続けていると、いずれ心が疲れてしまいます。だからこそ、自分が何を大切にしているのかを明確にすることが、相手を大切にするための大前提です。

あなたが自分の内側を満たすことは、決して一人のためではなく、周りの人のためにもなるのです。

あなたの自己理解度は何点?

あなたの中にある本当にやりたいこと、一緒に見つけませんか?

株式会社ジコリカイのサイトに移動します。メールアドレスとパスワードの登録後、無料で自己理解度診断やコンテンツが楽しめます。

これからの私へ

これからの私へ